O pequeno Joaquim se

acelerava na rua de terra. Precisava chegar rapidamente à praia, onde

reencontraria o pai, o irmão mais velho e o tio. Pescadores em sua quarta

geração, a família Pereira vivia do mar.

O menino tinha nove

anos e esperava o seu momento de irromper as águas. Seu Agenor lhe prometera,

mas Quim sabia que ainda precisaria crescer um bocado, para embarcar com o pai,

rumo ao alto mar.

Corria o ano de 1942.

Três meses antes, em agosto, o Brasil declarara guerra à Alemanha e à Itália,

depois que o submarinho nazista U-507 abateu navios na costa brasileira, do

Sergipe até ali, na pacata Morro de São Paulo. A vila baiana se assustara: em

frente à Primeira Praia, souberam de dois afundamentos. Desde então, o receio

fazia parte do cotidiano dos moradores. Nas primeiras semanas que se seguiram

aos ataques, os pescadores evitaram as águas. Mas, agora, com o ano próximo do

fim, a rotina voltara ao normal.

Quim sonhava em navegar

e ajudar o Seu Nô. Pescador veterano, experiente, aprendera o ofício com o avô

e o pai, e o transmitira aos filhos. Dias ao mar, outros em terra – era assim a

vida do generoso e dedicado Nonô. O caçula Quinzinho o amava. Do ponto mais

alto da vila, próximo ao farol, seus olhinhos encantados contemplavam a

imensidão azul. Inúmeras vezes o vira partir, e se acostumara: bastava contar

os dias, olhar o horizonte, observar a posição do astro-rei, sentir o vento.

Não dava outra: ao longe, reparava o barco surgindo: “o pai tá voltando”.

Naquele fim de tarde

dourado, antes do sol se encostar às águas, o menino ensebava as canelas. À

praia, chegou muito antes da pequena embarcação. Com os pés na água, pensou:

“um dia, serei eu a retornar”.

Não demorou e o “Fita

Amarela” se aproximou. Embora tivesse esse nome, era pintando de azul e branco.

Mas Quinzinho sabia: o barco fora batizado em homenagem à música homônima de

Noel Rosa, gravada pela dupla Francisco Alves e Mário Reis, intensamente

cantada no carnaval de 33, o ano em que nascera. Segundo Seu Nô, barco e filho

“ficaram prontos” quase no mesmo dia e, enquanto Quinzinho vinha ao mundo, a

música tocava por perto, no rádio. O menino se orgulhava de saber que ele e o

barco possuíam a mesma idade. E que a canção, mesmo famosa, era só deles.

Conduzindo o “Fita”, o pai o viu. A imagem era, quase sempre, a mesma: o garoto

ansioso, de pé, com o mar batendo nas canelas finas. Sorrindo, acenou-lhe.

Tonho desembarcava

primeiro. O irmão mais velho de Quim já contava vinte e um anos e sua mulher,

Aurora, esperava o primeiro filho. O rapaz era moreno, alto e forte. Usava

colar de conchas e tinha os dentes muito brancos. Quando sorria, iluminava a

todos. Para o menino, era extraordinário acompanhar o irmão pulando nas águas e

puxando o barco. Certa vez, alguém dissera: “Tonho e o mar se entendem”. Joaquim

nunca duvidara.

Com o barco atracado e

o motor desligado, era hora de o menino ajudar a tripulação.

– E aí, Quim? – indagou

o irmão, atrapalhando-lhe os cabelos. – Dessa vez, a pesca foi ótima!

Tio Valmir ainda

ajeitava algumas coisas no barco, quando o pai saltou à areia.

– Tudo bem, filho?

– Hum-hum.

– Sua mãe e suas irmãs?

– Na mesma.

Abraçando-o, Seu Nô

sorriu.

– Vá lá, dar a mão ao

tio.

– Tá bom.

Naquela noite, o jantar

foi maravilhoso. Sempre que Nonô e Tonho retornavam, Dona Leca, as três filhas

e a nora Aurora os paparicam. Tio Valmir morava na casa ao lado. Mais jovem que

Nonô, tinha dois garotos e uma menina, ainda pequenos. A família ali se fixara

havia décadas, outros irmãos e primos também habitavam a região. Mas era como

se todos na vila fossem parentes.

Após a mesa farta,

sorrisos e histórias do mar, chegava a hora do descanso. Pela manhã, os

pescados seriam levados ao mercado.

Menos de três anos

depois, em maio de 45, a notícia do fim da guerra chegou. Entre os moradores da

vila, o assunto foi bastante comentado. Muitos se lembraram dos ataques

nazistas, que obrigaram o Brasil a entrar no conflito. Na pequena embarcação

azul e branca, navegando próximo à praia e observando as águas, Quim divagava:

“o mar, tão belo e cheio de vida, servindo de lugar a algo tão terrível...

Ainda bem que a guerra acabou. Que nunca mais se repita”. Agora, aos doze anos,

o rapazinho acompanhava os homens, em pequenas incursões marítimas. Seu Nô

gostava. Mesmo assim, o aprendiz de pescador observava a imensidão, aguardando

o seu momento de “ir além”.

Em 1946, uma tempestade

fortíssima assolou a região. Vários barcos voltaram antes do programado. Assustados,

os pescadores contaram que o vento forte e o mar bravio sacolejava-os “mais que

nunca”, e que as ondas eram altíssimas. O “Fita” e outras duas embarcações

ainda não haviam retornado. Preocupado, contrariando Dona Leca, Joaquim correu

ao morro do farol, na esperança de enxergá-lo. Mas as condições do clima

estavam, de fato, horríveis. Mal se via o horizonte. Naquela tarde, Nonô,

Tonho, Valmir e o ajudante Lúcio não retornaram. Preocupada, a mãe abraçou-se

às filhas, enquanto Aurora cuidava do pequenino Miguel.

Na manhã seguinte, com

os primeiros raios de sol, vários barqueiros lançaram-se ao mar, na esperança

de encontrar os companheiros. Talvez, avarias tivessem prejudicado a

navegabilidade das embarcações. Poderiam estar em apuros. A Capitania dos Portos

fora avisada. Os parentes dos pescadores acreditavam que, logo, notícias

chegariam.

Quatro dias se

passaram, sem que qualquer novidade surgisse. Diariamente, os barqueiros

solidários partiam, e só retornavam ao fim da tarde. Dona Leca não parava de orar,

pedindo o retorno do filho e do marido. Ao meio da tarde, notícias chegaram: a

Marinha encontrara um homem à deriva, agarrado a um pedaço de madeira.

Debilitado, o sobrevivente fora levado ao hospital, onde se recuperava. Não

demorou para que soubessem que se tratava de Tonho. Abraçada a Miguelzinho,

Aurora se debulhou em lágrimas: “o papai tá vivo, meu filho!... O papai

voltou!”. Para a família, a informação teve sabor ambíguo: havia o alívio, por

saber que o primogênito sobrevivera, e existia a tristeza, pela confirmação de

que algo terrível acontecera. Onde estaria Nonô?

Dois dias depois, Tonho

apareceu. Tinha os lábios ressecados e rachados, estava tomado por olheiras

profundas. Emagrecera. Toda a vila se reuniu para recebê-lo. Aos parentes e

amigos, contou que a tempestade fora tão forte, e que o mar ficara tão

violento, que o “Fita Amarela” partiu-se ao meio. O céu escurecera. Os

tripulantes foram jogados ao mar. Tonho procurou pelo pai, tio e amigo, mas não

os encontrou. Amedrontado, agarrou-se ao primeiro destroço que viu. Sobreviveu

às ondas e esperou. Certamente, sua boa saúde o fez resistir tantos dias, sem

água potável e comida. “Tonho e o mar se entendem”, lembrou-se Joaquim.

Passaram-se vinte e

quatro horas e dois homens, de outra embarcação, também foram resgatados.

Estavam em estado bem pior que Tonho. No relato, a mesma coisa: a tempestade

rapidamente os levara a pique.

E foram apenas os três.

Ninguém mais foi encontrado. Nonô, Valmir, o jovem Lúcio e outros cinco

pescadores foram declarados mortos. As famílias se devastaram. Embora soubessem

dos riscos, ninguém esperava por tamanha tragédia. Tentando honrá-los, Irineu,

o decano da vila, concluiu: “homens do mar devem morrer no mar”.

Os anos se passaram. O

sofrimento e a ausência do pai aceleraram o amadurecimento de Joaquim. Mantendo

a tradição, o rapaz seguiu o oficio dos antecessores. Adquiriu o seu barco,

batizou-o de “Nonô e Valmir”. Casou-se, teve quatro filhos. Sempre que

navegava, vinha-lhe a certeza: “em tudo que fazemos, o perigo está presente.

Mas a água é vida. É esperança. É o que faz este planeta ser o que é. Enquanto

existir o mar, os homens sobreviverão. Devemos temê-lo e, ao mesmo tempo,

amá-lo”.

Em 2022, ao completar

oitenta e nove primaveras, o velho Joaquim se orgulhava da vida que escolhera.

Das águas, extraíra o sustento da família.

Acomodado à pequena

varanda, observava o horizonte e se fixava nas variações do azul. Pensava em

como o mundo se transformara. E como se mantivera firme em seu propósito. A

casa da infância não mais existia. Outra fora construíra, a poucos metros de

distância, defronte o mar. Cercado pela esposa, filhos, dez netos e quatro

bisnetos, o velho pediu:

– Marcelino?

– O que é, vô?

– Esse seu aparelho novo

toca música?

– É claro, vô. Todos

tocam!

– Põe aquela aí, pra

mim.

– Beleza!

Em instantes, com

algumas mexidas na tela do celular, Marcelino fez com que “Fita Amarela”

soasse. O velho suspirou. Deixou que a canção do Noel lhe ocupasse a mente, o

corpo, a alma. Contemplou o mar. Levantou-se. Lentamente, sob os olhares dos

parentes, seguiu em direção à praia.

– Aonde o senhor vai,

vô?

Joaquim não respondeu.

Atravessou a rua, caminhou pela areia, aproximou-se do mar. Colocou as

sandálias de lado. Três passos bastaram, para que a água lhe batesse ao meio da

canela. Fechou os olhos. Mergulhando no tempo, viu-se criança, feliz,

observando o pai lhe acenando, enquanto Tonho atracava o “Fita Amarela” na

areia. “Mesmo com todas as dores, como a vida é simples e bela!”, concluiu.

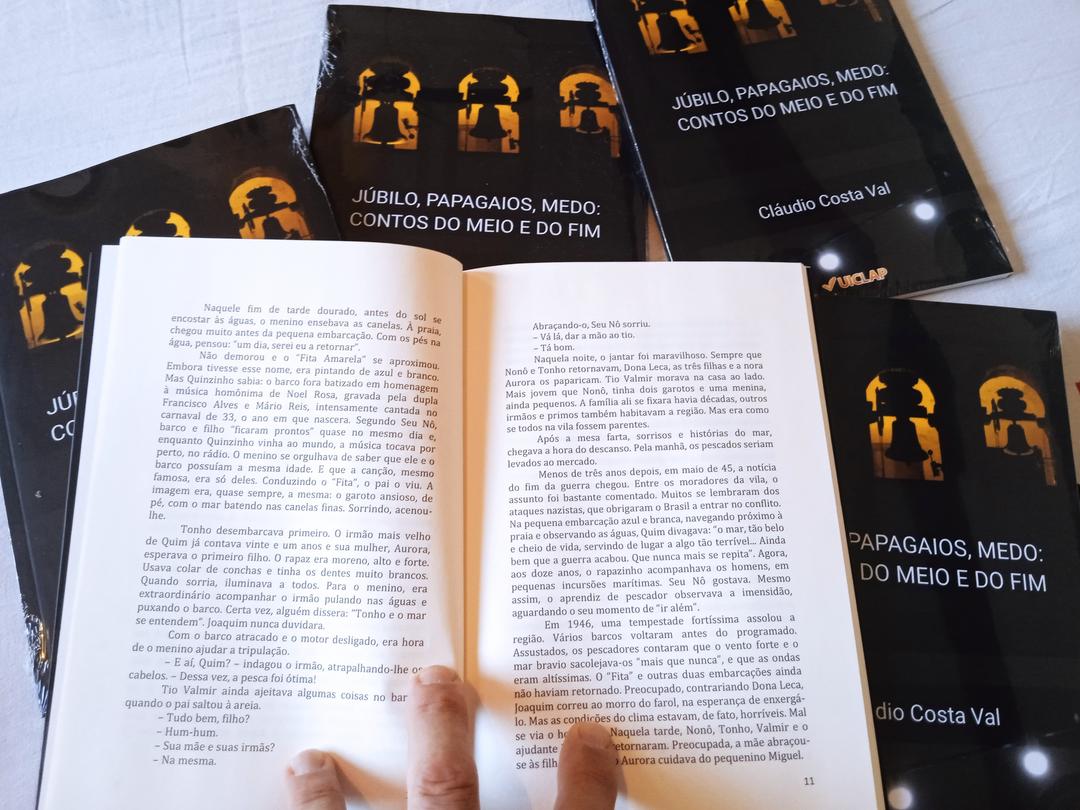

* Menção no XVIII Concurso Nacional de Contos "Prêmio Jorge Andrade" (2020).

** Conto integrante do livro “Júbilo, papagaios, medo: contos do meio e do fim” (Editora Uiclap, 2023).